Kastelltor von Osterburken

2015 Limespark Osterburken

Diese Visualisierung soll den Betrachter "mit einer neuen, noch nicht so gewohnten Sicht auf den Limes konfrontieren."¹

Vor allem die mögliche Vielfarbigkeit römischer Wehrbauten soll thematisiert werden.

Dies ist ein Beispiel dafür, daß 3D-Rekonstruktionen nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch Teil des fachlichen Diskurses in der Archäologie sein können.

Die Rekonstruktion wird in einem Artikel im Nachrichtenblatt der deutschen Limeskommission (PDF-Version) erläutert.¹ Das Bild entstand im Auftrag von archaeoskop für den Limespark Osterburken, wo es stereoskopisch betrachtet werden kann.

Die Rekonstruktion wird in einem Artikel im Nachrichtenblatt der deutschen Limeskommission (PDF-Version) erläutert.¹ Das Bild entstand im Auftrag von archaeoskop für den Limespark Osterburken, wo es stereoskopisch betrachtet werden kann.

¹ S. Bender/D. Rothacher/J. Scheuerbrandt, Visualisierung des Kastellkomplexes von Osterburken. Der Limes. Nachrichtenbl. deutsche Limeskommission 9, 2015 Heft 1, 20-23.

Das Kastell Osterburken

2015 Limespark Osterburken

Diese Darstellung des Kohortenkastells von Osterburken wurde aus didaktischen Gründen klar und einfach gehalten.

Auf realistisch strukturierte Oberflächen und eine detaillierte Umgebung wurde bewußt verzichtet.

Nicht nachgewiesene Innenbebauung wurde transparent dargestellt.

Das Bld zeigt die 3. Bauphase mit dem 185-192 n. Chr. angebauten Annexkastell. (Klicken Sie auf das Bild, um alle drei Phasen zu sehen.)

Die Rekonstruktionen entstanden im Auftrag von archaeoskop für den Limespark Osterburken, wo sie auf Schautafeln im Kastellgelände zu sehen sind. Sie wurden auch im im Nachrichtenblatt der deutschen Limeskommission veröffentlicht (PDF-Version).¹

Das Bld zeigt die 3. Bauphase mit dem 185-192 n. Chr. angebauten Annexkastell. (Klicken Sie auf das Bild, um alle drei Phasen zu sehen.)

Die Rekonstruktionen entstanden im Auftrag von archaeoskop für den Limespark Osterburken, wo sie auf Schautafeln im Kastellgelände zu sehen sind. Sie wurden auch im im Nachrichtenblatt der deutschen Limeskommission veröffentlicht (PDF-Version).¹

¹ S. Bender/D. Rothacher/J. Scheuerbrandt, Visualisierung des Kastellkomplexes von Osterburken. Der Limes. Nachrichtenbl. deutsche Limeskommission 9, 2015 Heft 1, 20-23.

Die Freiburger Kartause

2014 Museum für Stadtgeschichte Freiburg

Für die Ausstellung

"gemeinsam.einsam"

(Museum für Stadtgeschichte Freiburg, 19.12.2014 - 21.6.2015),

illustrierte ich die Baugeschichte des ehemaligen Freiburger Kartäuserklosters.¹

Die 3D-Rekonstruktion des Klosters basiert auf zahlreichen historischen Quellen, vor allem aber auf den Ergebnissen der umfangreichen, mit modernsten Methoden durchgeführten Ausgrabungen. In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege konnten so Rekonstruktionsvorschläge für vier Bauphasen herausgearbeitet werden. (Um alle vier Phasen zu sehen, klicken Sie bitte auf das Bild.)

Die 3D-Rekonstruktion des Klosters basiert auf zahlreichen historischen Quellen, vor allem aber auf den Ergebnissen der umfangreichen, mit modernsten Methoden durchgeführten Ausgrabungen. In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege konnten so Rekonstruktionsvorschläge für vier Bauphasen herausgearbeitet werden. (Um alle vier Phasen zu sehen, klicken Sie bitte auf das Bild.)

¹ J. Kirchhofer/B. Jenisch, gemeinsam.einsam. Neue Erkenntnisse der Denkmalpflege zur Freiburger Kartause. Arch. Inf. Baden-Württemberg 70 (Esslingen 2014).

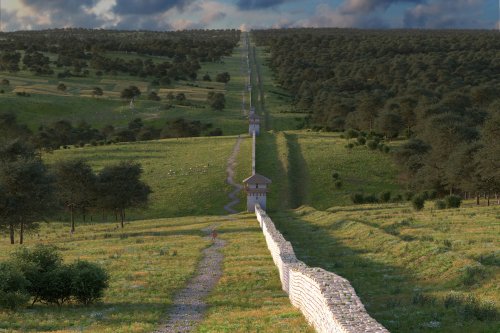

Limeslandschaften

2014 Limespark Osterburken

Diese zweiphasige Limesrekonstruktion ist in stereoskopischen Sichtgeräten auf dem Nachbau eines

Limesturms

bei Osterburken installiert.

Der Besucher kann somit nicht nur einen römischen Wachturm besteigen um die heutige Landschaft zu genießen,

sondern auch den Ausblick nachempfinden,

der sich den römischen Soldaten bot.

Durch diese einzigartige Kombination wird Antike unmittelbar erlebbar.

Das erste Bild zeigt den Ausbau der Grenzbefestigung im 2. Jh. n.Chr. durch die Errichtung einer Palisade in der schnurgeraden Rodungsschneise des Odenwaldlimes. Im Vordergrund sieht man, wie die Eichenstämme zurechtgesägt, gespalten und abgebeilt werden. Andere Soldaten sind damit beschäftigt, den Palisadengraben auszuheben, die Pfähle zu transportieren und letztendlich im Graben aufzurichten.

Im zweiten Bild sieht man die römische Grenzanlage im 3. Jh. n.Chr., die Limestürme sind nun durch eine Steinmauer miteinander verbunden. Ein zwischenzeitlich errichtetes Wall-Graben-System zeichnet sich noch im Gelände ab. Die römische Besiedlung hat auch die Landschaft verändert: der Wald ist durch Nutzung verjüngt, die Wiesen sind beweidet und Getreidefelder wurden angelegt. Am Hang unterhalb der Felder sind die Grabsäulen und -steine eines römischen Gräberfelds erkennbar.

Die beiden Bilder entstanden im Auftrag von archaeoskop für den Limespark Osterburken und wurden auch im Nachrichtenblatt der deutschen Limeskommission publiziert (PDF-Version).¹

Das erste Bild zeigt den Ausbau der Grenzbefestigung im 2. Jh. n.Chr. durch die Errichtung einer Palisade in der schnurgeraden Rodungsschneise des Odenwaldlimes. Im Vordergrund sieht man, wie die Eichenstämme zurechtgesägt, gespalten und abgebeilt werden. Andere Soldaten sind damit beschäftigt, den Palisadengraben auszuheben, die Pfähle zu transportieren und letztendlich im Graben aufzurichten.

Im zweiten Bild sieht man die römische Grenzanlage im 3. Jh. n.Chr., die Limestürme sind nun durch eine Steinmauer miteinander verbunden. Ein zwischenzeitlich errichtetes Wall-Graben-System zeichnet sich noch im Gelände ab. Die römische Besiedlung hat auch die Landschaft verändert: der Wald ist durch Nutzung verjüngt, die Wiesen sind beweidet und Getreidefelder wurden angelegt. Am Hang unterhalb der Felder sind die Grabsäulen und -steine eines römischen Gräberfelds erkennbar.

Die beiden Bilder entstanden im Auftrag von archaeoskop für den Limespark Osterburken und wurden auch im Nachrichtenblatt der deutschen Limeskommission publiziert (PDF-Version).¹

¹ D. Rothacher/J. Scheuerbrandt, Archaeoskope auf dem Limes-Wachtturm von Osterburken. Der Limes. Nachrichtenbl. deutsche Limeskommission 8, 2014 Heft 2, 19-22.

IV

2014

Egal, ob es eisenzeitliche Bauern oder römische Legionäre sein sollen, die diese Bäume fällten,

egal, ob man einen bronzezeitlichen Einbaum oder einen mittelalterlichen Lastenkahn präsentieren will:

Archäologie findet in einer Umgebung statt. So wichtig wie die naturräumlichen Begebenheiten für den vorindustriellen Menschen waren, so wichtig ist deren realistische Darstellung für die Vermittlung der (prä-) historischen Situation.

Dieser Sommerabend am See soll zeigen, daß jegliche Landschaft, Vegation, Jahreszeit und Wetterlage am Computer detailgetreu visualisiert werden kann, uanbhängig davon, ob man eine Nahaufnahme oder eine weite Landschaft zeigen will. Somit können auch archäobotanische Befunde in ihre 3D-Rekonstruktion einfließen.

Archäologie findet in einer Umgebung statt. So wichtig wie die naturräumlichen Begebenheiten für den vorindustriellen Menschen waren, so wichtig ist deren realistische Darstellung für die Vermittlung der (prä-) historischen Situation.

Dieser Sommerabend am See soll zeigen, daß jegliche Landschaft, Vegation, Jahreszeit und Wetterlage am Computer detailgetreu visualisiert werden kann, uanbhängig davon, ob man eine Nahaufnahme oder eine weite Landschaft zeigen will. Somit können auch archäobotanische Befunde in ihre 3D-Rekonstruktion einfließen.

Hypokaustum

2012 Landesmuseum Württemberg Stuttgart

Diese Illustration im Auftrag von archaeoskop für das Landesmuseum Württemberg (Stuttgart) zeigt die Funktionsweise einer römischen Hypokaustenheizung.

Die durch ein Feuer erhitzte Luft verteilte sich in dem Hohlraum unter dem nutzbaren Fußboden und erwärmte diesen. Der Luftstrom wurde durch an den Wänden angebrachte Hohlziegel, sogenannte Tubuli, gewährleistet. Durch diese konnte die warme Luft nach oben abziehen, wobei weitere Wärme an die Wände abgegeben wurde. Kammstrichritzungen an den Hohlziegeln sorgten für eine bessere Haftung des Mörtels bzw. Putzes.

Um die Luftströme darzustellen, nutzte ich den Rauch, dessen Ausbreitung in einer Computersimulation berechnet wurde.

Die durch ein Feuer erhitzte Luft verteilte sich in dem Hohlraum unter dem nutzbaren Fußboden und erwärmte diesen. Der Luftstrom wurde durch an den Wänden angebrachte Hohlziegel, sogenannte Tubuli, gewährleistet. Durch diese konnte die warme Luft nach oben abziehen, wobei weitere Wärme an die Wände abgegeben wurde. Kammstrichritzungen an den Hohlziegeln sorgten für eine bessere Haftung des Mörtels bzw. Putzes.

Um die Luftströme darzustellen, nutzte ich den Rauch, dessen Ausbreitung in einer Computersimulation berechnet wurde.